はしがき

日本は、もともと気候学的には、亜熱帯気候帯に属しています。しかし地球温暖化につれて、熱帯地域になったのではないかと思われるような現象がよく見られます。夏の台風期には、今まで経験したことのないような降雨が長期間続き、雨量も急激に増大してきています。このため降雨による地盤災害が増加しています。

この様な地盤被害に対してどのように報道されているでしょうか?雨脚が強くなって長時間降り続くと、「降雨のため地盤が緩んでいます。地盤災害に気をつけて下さい。」と報道されます。一般の住民は「どのような危険性が迫ってきているのか?」理解できる方はいらっしゃるでしょうか? あまり何回もこの報道をききますので、住民は「オオカミ少年の叫びを聞くようなもので、あまり気にしなくなっているのではないでしょうか?

地盤災害の原因は非常に複雑な要因が重なって発生するものと考えていますが、この様な複雑な現象をどのように住民に伝え、できるだけ理解して頂き、災害時に協力して頂くかを日頃から研究し、対処方法を考えておくことは非常に重要だと思っています。

一方、日本は世界でも有数の地震国です。最近、日本の近海で巨大な地震が発生し、その都度大きな震災が起こっています。地震動による被害と共に、液状化など地盤に起因する災害も数多く起こっています。

地震時の報道、特に最近話題になっている津波が発生したときの報道では、先ず、非常に大きい津波の高さが報道されます。そして「津波が発生しました。すぐ高台に逃げて下さい。津波は何回も繰り返します。津波警報が解除されるまで、高台に留まって下さい。」この報道は正しく間違っていないと思いますが、津波の到達時刻は発生源との距離によって決まるものですから、能登地震のように非常に近いところで発生した場合は、逃げる時間的余裕は全くありません。また、実際起こった津波高さは、1/10程度のことがよくあります。報道される津波高さは、津波の性格上最大の高さが報道されているのだろうと理解していても、これほど差の大きい報道がなされますと、あまり報道を信じなくなってしまいます。

地震の予測は、専門家でありませんのでよく分かりませんが、現実的には不可能なように思っています。従って、地震時の災害については、事前に地震発生時の現象がどの程度予測できるかは重要です。

例えば、液状化による被害ですが、最近起こった能登半島沖の地震でも液状化の被害が報告されています。液状化の予測は比較的簡単な情報で、液状化が起こるかどうかの判定ができます。もし液状化の危険性のある地盤上に構造物が建っていない場合は比較的簡単に液状化を防止する工法があります。一方、液状化の危険性がある地盤に既に建物が建っている場合は、対処方が難しく、ケースバイケース(Case by case)で、対策を考え対処しなければなりません

この様に、地震予知が非常に難しいことから、地震が起こったときどのよう現象が起こるのかを考えて、これに対し、具体的にどのように対処するかを考えておくことが重要であります。しかし、道路や河川等日本の重要なインフラには、検討を可能にする地盤や周辺の地形などの情報が不足しているように考えております。日本国土強靱化のためにも、これらのデータの収集が大変重要です。

データの収集では、例えば地盤調査では、地盤の研究用の難しい地盤調査などは必要ありません。土質調査の中で最も一般的で、日本のどの地盤調査会社でも実施できる、「標準貫入試験のN値の測定を伴うボーリング調査」で、必要なデータがえられます。また、周辺の地形のデータは、国土地理院発行の地形図の収集で、必要なデータが得られると考えています。

筆者は、地盤を専門とする学者でも研究者ではありません。従って地盤問題の時によく使われる、弾塑性的な挙動をするため、地盤にかかる荷重とそれに従って起こる変形の関係を複雑な構成式によって表す。このために必要な非常に難しい土質試験(この種の試験は一般の建設工事ではほとんど使われないものですが)と必要な地盤係数の決定等の作業などは全くできません。しかしある程度の地盤工学に関する基礎知識と技術は習得しました。この程度の知識ですが、今まで数多くの土質試験や構造物の設計と施工監理を行ってきた技術者として、台風時や地震時の地盤に安全性について、筆者の経験に基づいて何か提案できないか、と考えて、書物にまとめたいと思っています。しかし、まとめて出版するためには少し時間もかかりますので、ブログから書き始めることにしました。

筆者は一年ほど前に「誰も知らない日建設計土木―その歴史とある土木技術者の奮闘」という回顧録を上梓しました。技術書ではなく一般書として纏めたつもりでしたが、拙書を読んでいただいた方から、いくつかの項目について、「1~2行で良いから説明を加えてくれたら、より理解できたのに!」と言うご意見をいただきました。自分では誰でも知っておられるだろう、と考えていたことが実際は分かりにくかったようです。

そこで、この書では、簡単な用語で、できるだけ説明を加え、読者の方々がよりよく理解していただけるよう、務めることにしました。

本書に含めようと考えている項目

筆者が思いつくままに、まとめようと思っています項目を列挙しますと、次の様なものですが、これらを全てまとめるには少し時間がかかると思っています。一方、最近、水や地盤に関する災害は度々起こっていますので、問題となる災害が報道された時、その都度ブログに投稿していきたいと考えております。

① 水の基本的な性質

② 地盤の起源や地盤の成り立ちと地盤災害に対する強靱性

③ 地盤調査と土質試験

④ 地盤の強さー土の強度判定の難しさ

⑤ 地盤の沈下―沈下の様相と推定方法

⑥ 基礎の形式と設計方法

⑦ 地盤の造成―地盤の伏流水の処理方法

⑧ 地盤災害―自然現象による災害(気候による災害と地震災害)

⑨ 地震時の地盤

⑩ 地盤の経年変化による災害

⑪ 地盤の変形と基礎に及ぼす影響

⑫ 地下鉄や地下街の設計と施工監理

⑬ タンク基礎の設計

⑭ 鉄鋼施設の基礎-原料搬入施設、全ての鉄鋼製品生産施設、製品搬出施設まで

⑮ 海外の鉄鋼施設や石油やガス生産設備基礎の建設と設計施工監理

⑯ 関西国際空港の沈下問題を含む地盤の変形に起因する問題点

⑰ 過去に起こった水と地盤に起因する災害に対する見解

⑱ 原子力発電所の事故、鹿児島、熱海、広島、横浜、松山城等の地盤災害に対する見解

⑲ 福岡の地下鉄工事の事故に対する見解

⑳ 豊洲等の汚染地盤の処理方法に関する見解

以上のように、ブログを基本的なことからまとめようと思っています。

ブログの内容は、基本的には、上記の様な事項に時間をかけて取り扱っていきますが、

最近、河川堤防の決壊や地盤災害など、水と地盤に関する災害問題が話題となりますので、」その時には基本を離れて、災害問題に適宜意見を述べていきたいと考えています。

今年最初に取り上げましたものは、笹子トンネルの問題です。もう12年も前のことで解決されたものと考えていましたが、最近の報道で、犠牲者の遺族の方の中にまだ納得されておられないと言う記事を読みました。そこで、笹子トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会の報告書を見てみました。

笹子トンネルの天井板の落下事故

日本を代表する先生方が参加された委員会において、事故原因の把握のために幅広い視点から調査・試験を実施され、落下メカニズムの推定及び事故発生要因の整理、再発防止策、道路構造物の今後の設計、施工、維持管理等のあり方について十分議論されて結論を出されたことですので、問題は全て解決されていると考えますが、長年、変形を考慮した土木の構造物の設計と施工監理に携わってきた者として、2,3疑問に思うところを述べさせていただきたいと思います。

60年以上前、私が技術者生活のスタートしたとき、国や地方自治体の技術者が技術的な指導者、先生で、設計や施工監理のことをいろいろと教えていただきまた。

設計に関しましては、基本設計が最も重要で、最適な設計条件を考えて、現場の状況を十分反映した境界条件で計算すること、また、現場監理に関しましては、施工業者と完全に一線を画して、厳正中立な立場で、施工上に問題点を考え、検査すべき点洗い出し、検査方法を考えて施工監理を行うことが重要であると教えていただきました。

この教えを守り、長年、変形を考慮した土木の構造物の設計と施工監理に携わってきたものとして、笹子トンネルの設計と施工監理に関し、次の様な点について意見を述ベさせていただきます。

笹子トンネルの事故の概要

平成24年12 月2日午前8時03分頃、中央自動車道上り線笹子トンネルの東京側坑口から約 1,150m 付近において、トンネル換気のために設置されている天井板及び隔壁板等が約 140m にわたり落下した。同区間を走行中の車両3台が天井板の下敷きになるなどにより巻き込まれ、うち 2 台から火災が発生し焼損した。平成 24 年 12 月 4 日消防庁調べによると、この事故による人的被害は死者 9人、負傷者 2人であった。

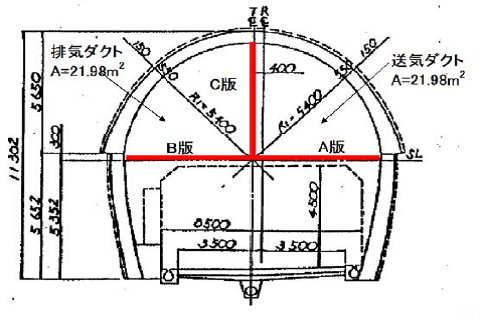

笹子トンネルの構造の概要

事故調査報告書から、基礎の概要は次のとおりです。

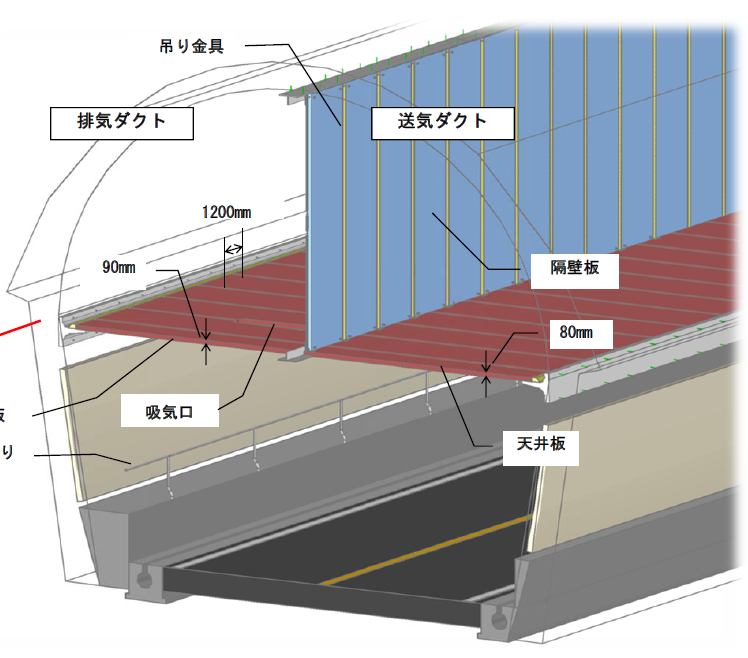

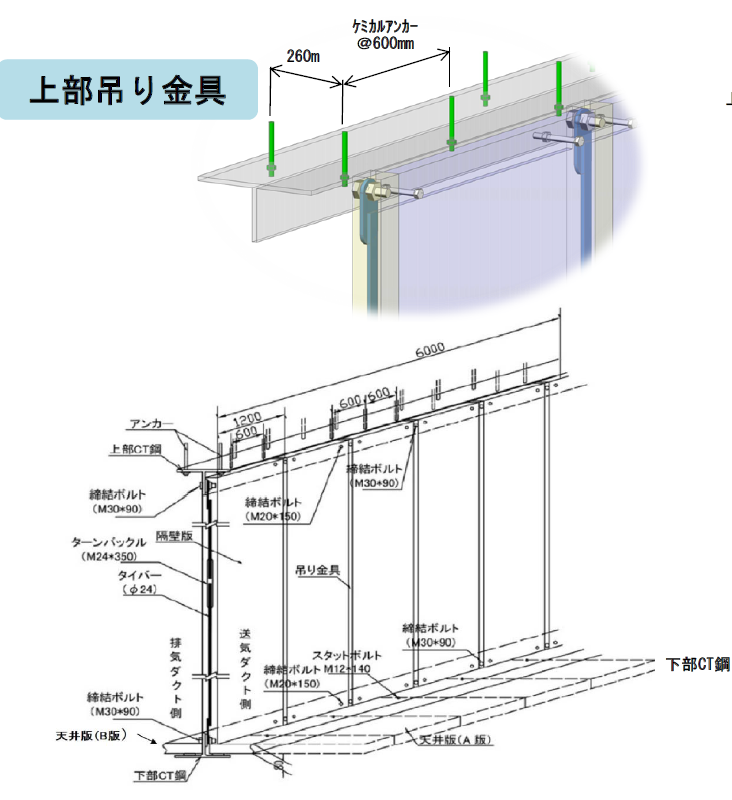

天井板は 6m のCT鋼毎に天井板、隔壁板等を 16本のトンネル天頂部に設置した接着系アンカーボルトと両端の受台で支える設計であった。この天井板の設計も設計要領第三集トンネル(昭和 45 年 日本道路公団)に基づき行われた、とのことでした。

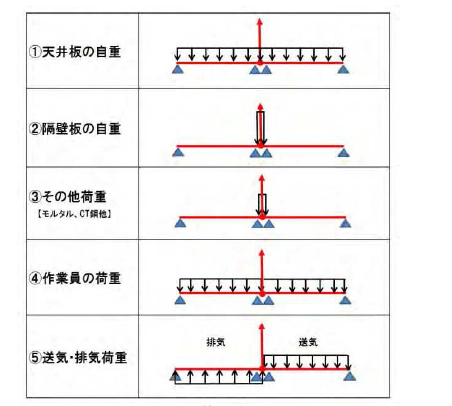

天井板の設計にあたり天頂部のボルトにかかる荷重として、①天井板の自重、②隔壁板の自重、③その他モルタル、CT鋼等の自重、④天井板上における作業員の荷重、⑤送気及び排気により天井板に鉛直にかかる風荷重が考慮された。また。16本のアンカーボルトはCT鋼軸線に対して非対称に配置されていたが、CT鋼にかかる荷重は、CT綱が剛体と考えて、16本の接着系アンカーボルトが均等に分担すると仮定して、設計された、と報告されていました。

笹子トンネルで用いられた接着系アンカーボルトは、コンクリートライナーに予め穿孔した孔に樹脂・硬化剤・骨材からなる接着剤カプセルを装填した上で孔内にボルトを打設することで、ボルトと母材の間を接着剤にて物理的に固着するものとされていました。

以上の構造や施工法で、構造に架かる中央部の荷重の計算では、下記の様に支承が固定として計算されていました。

(1)ボルトの施工に関する問題点

この問題点の本質は上向きのケミカルアンカーの信頼性の評価ともう一つ重要な点は、全ての荷重をアンカーボルトで支え、その一つが欠けても危険な状態になることです。

すなわち、全てのアンカーボアンカーボルトに完璧な施工が求められることです。

上向きのアンカーボルトを慎重に気を付けて施工しても、充填液の流れ落ちの危険があり、作業員の技量や施工確認の手順などに人為的なミスが介入します。ここで重要なことは、完全に独立した中立の検査機関の必要性です。

報告書を見た限りでは、次に示す詳細な施工記録が欠けているように思います。

① ライニングコンクリートに穿孔されたボルト用の孔の直径や長さ、周囲の状況など、

② ボルト設置の状況で、施工時の樹脂液の様相の説明や現場の写真

私たちのグループでは設備機器の基礎の設計・施工監理を数多く手がけました。特に鉄鋼設備基礎の圧延基礎では、総数20,000本に及ぶものもありますが、すべて直埋ボルトか下向に施工するもので、どうしても必要な場合は埋め金物で処理しました。

また、私たちは非常に多くのタンク基礎の設計の経験がありますが、ほとんどの基礎は

砂杭による地盤改良の基礎です。10万キロリットルのタンク基礎は直径約80mで、締固めた砂杭を1万本近く打設しますが、全て同じ仕様で打設することが要求されます。そのため、打設砂杭の全数を、1mごとに砂の投入量と締固め度を私たちの技術者の監理の下に実施し、検査しました。

この様に、施工監理は非常に重要ですが、笹子トンネルのプロジェクトでは、どの様な設計監理体制が敷かれていたか、十分な説明が必要ではないでしょうか?

(2) 1ブロック6m区間のボルトの配置と接続部を剛結したこと

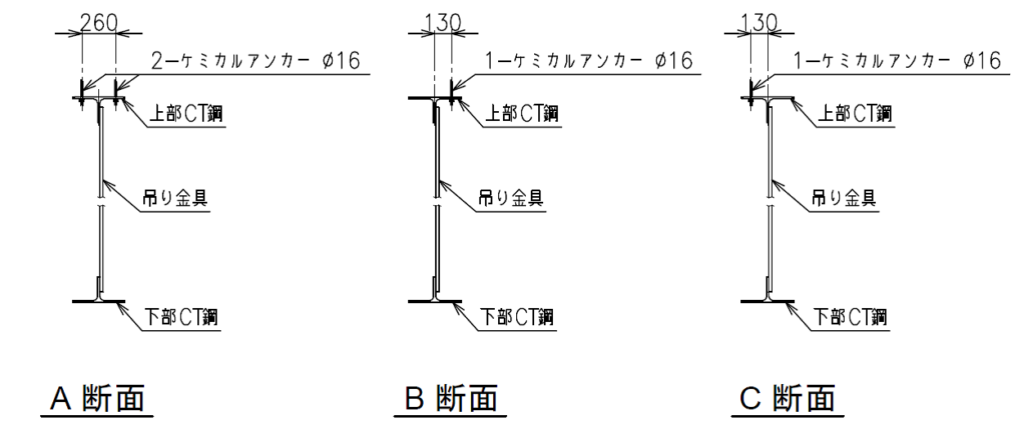

先ず、大変不思議に思いましたことは、1ブロック6mごとのM16のボルトが非対称に配置されていることでした。そこでこの部分の説明図を新たに作成しました。

以上の図で、天井板や隔壁板など全ての荷重は下部のCT綱のところに架かり、釣り金具を通してM16ボルトが支持するので、A断面(2本のボルト)、B断面(1本右ボルト、C断面(1本左ボルト)では、支持機構が異なっているように思います。すなわち、CT綱が剛体で16本のボルトに架かる荷重が同じという仮定は成り立たないように思います。

報告書で示された荷重の計算では、下部CT綱が固定支承として計算されていますが、最終的には、釣り金具やCT綱を通じてM16ボルトに荷重が伝達されますので、3次元的な解析で、M16ボルトが受ける荷重を計算されるべきではないでしょうか?

この図の様に全ての荷重は、下部のCT綱に架かり、釣り金具を通して上部CT綱に伝わり、この荷重を、上部CT綱を通じてアンカーボルトが受け持つことになります。この時問題になりますことは、ボルトが2本のところ、1本でCT綱のフランジの左側に接続されたものと右側に接続されたもの、3種類の接続方法が存在します。

一般的に考えて、CT綱は形鋼の中では剛性は小さい方と考えられます。従って、CT綱は剛体で、6m区間のボルトに同じ荷重が架かるという仮定は無理があるように考えますが如何でしょうか?

全ての荷重が下部CT綱に架かり、支点は弾性支承と考えられますから、釣り金具、CT綱およびアンカーボルトを考慮した3次元解析をされたら、ボルトに架かる荷重は、もう少し正確に算定されるのではないでしょうか?

さらに、天井板と下部CT綱がボルトなどで接続されていること、連結板同士が接続されていること等は、元々の設計の方針、天井は単純梁である、また、荷重はCT綱の6mを一つの単位と考える、と言うことと一致しているのでしょうか?

この様な事故で、被害者の方におわかり頂くように説明することは大変難しいことと思いますが、私の素朴な意見も参考にして頂き、被害者の方が十分理解されることを願っています。

以上