水は、私たちの身近にある当たり前の存在です。手ですくえば形を変え、喉を潤し、命を育みます。しかし、一度動き出すと、想像を超える力を発揮することをご存じでしょうか。普段は穏やかな水も、状況によっては私たちの生活を脅かす脅威となるのです。

例えば、水の重さは1立方メートルあたり1トンにもなります。これは70kgの大人が1メートル四方に15人乗るのと同じ重さです。普段は意識しませんが、水は横方向にも同じ荷重が架かっています。しかし、水には「浮力」という性質もあります。水の中では、物体は押し上げられる力を受け、実際の重さよりも軽く感じます。例えば、体の一部が水に浸かると、人の体重は水によって支えられ、陸上よりも動きやすくなります。そのため、流れのない静かな水の中では、私たちは比較的安全に感じるのです。

この様に、水は静止しているときは安全なものですが、水が一旦動き出しますとなかなか危険なものに代わり、水の重さと流れの力は、人の動きを容易に封じてしまいます。私は昔、川を遡行していく山登りをしたことがありますが、膝までの深さならなんとか川を渡ることができましたが、腰まで水に浸かると、流れに逆らうことが難しくなりました。流れが速ければ、わずか数十センチの水深でも人を押し流すほどの力を持つのです。

最近よく話題になります津波は、水の流れの最も危険なものだと思います。津波はどの様な状態か、間違っているかもしれませんが、私なりに、例えばプールの水は静止していていると時、不安は感じませんが、もしプールの壁が瞬間的になくなると、今まで水平力を支えていた壁がなくなり、この力が流れる力に変わって襲ってくることになりますので、大変な破壊力になります。この水の高さが10mを超えることを考えますと、想像を絶する破壊力です。

また、水には目に見えない「膜」のような力が存在します。それが表面張力です。蓮の葉の上にできる水滴が美しく丸まるのも、アメンボが水面を歩けるのも、てんとう虫が小さなくぼみを気にせず進めるのも、この力のおかげです。水は分子同士が強く引き合い、表面をできるだけ縮めようとします。そのため、簡単には広がらず、土の隙間にも入りにくくなります。

しかし、一度水が土にしみ込むと、今度は別の力が働きます。それが「毛細管現象」です。これは水が土の細かな隙間を伝い、上や横に移動する現象です。植物が地下から水を吸い上げ、成長していくのは、この現象のお陰です。

このように、水は多様な性質を持ち、状況によってその振る舞いを変えます。時には土を潤し、時には浸透を拒み、そして時には圧倒的な力をもって街を襲います。高潮や津波は、普段は穏やかな海が突如として牙をむいた姿です。その破壊力は、流れるスピードと質量の積(かけ算)によって生み出され、想像を超える力を発揮します。

従って、私たちは水の性質を知り、理解することで、その力を利用し、また災害から身を守ることができます。水は優しくもあり、恐ろしくもあります。その性質を正しく知ることが、私たちが自然と調和し、安全に暮らすための第一歩だと思っています。

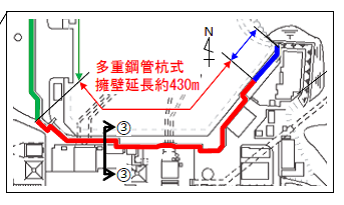

水の基本的なことは、このブログでも述べていきたいと思っていますが、今日は最近認可されました、島根原子力発電所の防波堤のうち、1,2号炉北側に設置された多重鋼管杭防潮壁について考えていきたいと思います。

島根原子力発電所2号炉津波による損傷防止の審査会合では、『審査会合における指摘事項に対する回答【No.3】』の中で防波堤の設計方針が説明されている。

【No.3(論点3)防波壁の構造についての設計方針および構造成立性】の中でコメント回答として議論されたもので、その内容は次の通り。

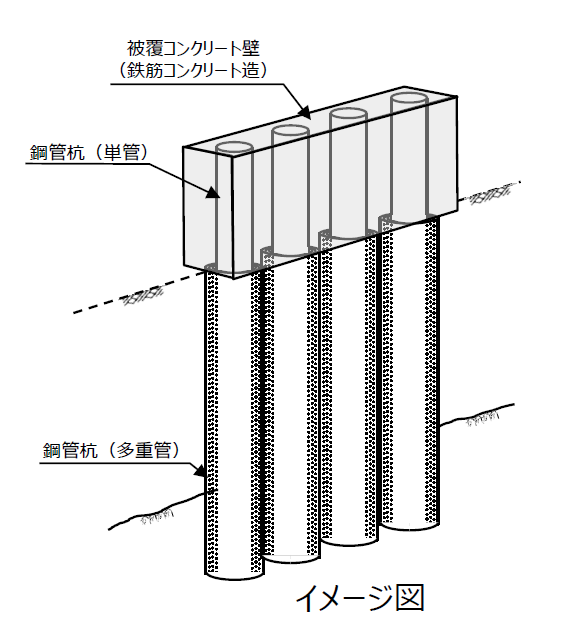

防波堤(多重鋼管杭式擁壁)

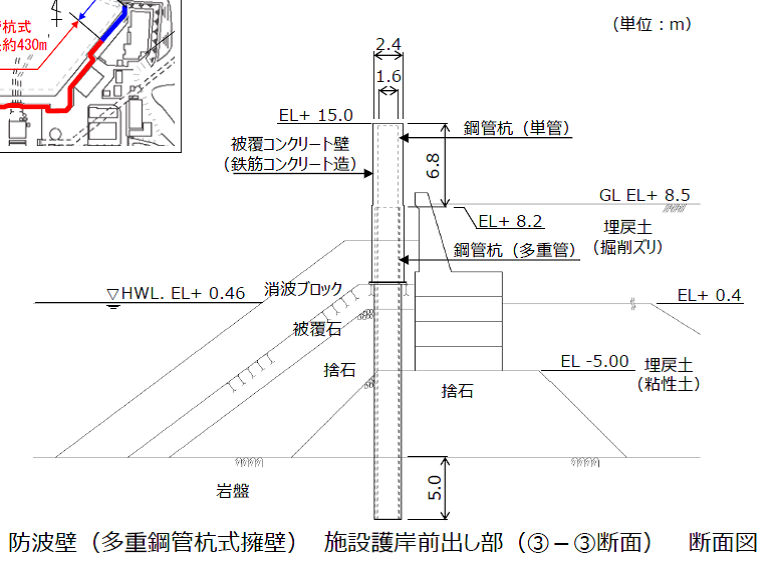

施設護岸前出し部(③―③断面)については、1,2号炉北側施設の敷地に制約があるため、施設護岸の北側(海側)に防波堤(多重鋼管杭式擁壁)が配置されている構造となっている。

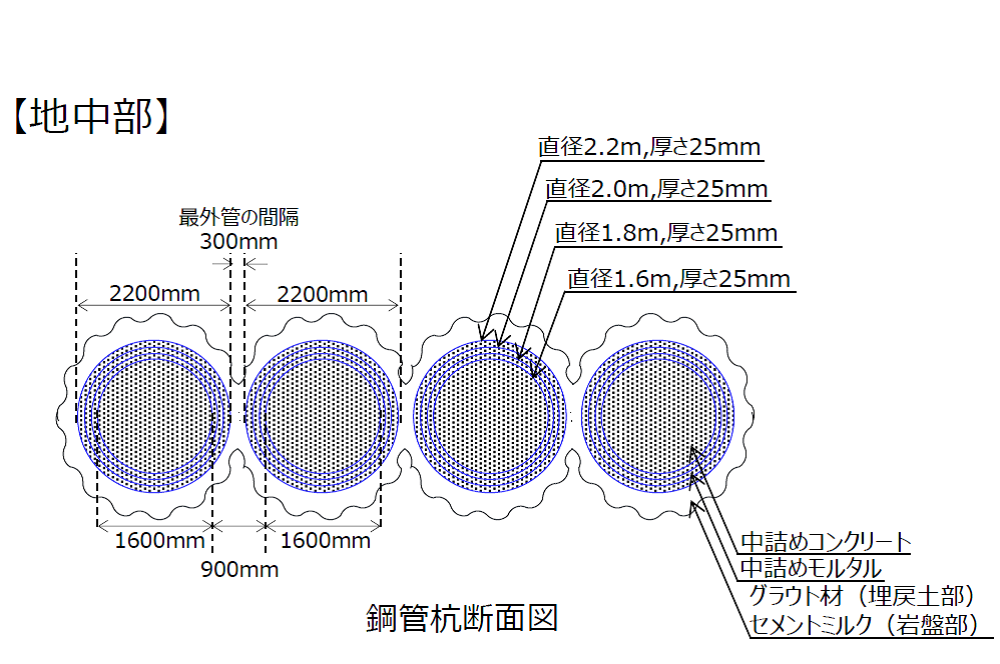

基礎を支持する岩盤の深さは最深約EL-14.5mである。鋼管杭による杭基礎構造を選定し、「港湾の施設の技術上の基準・同解説、平成19年7月」の自立矢板式護岸に準拠し設計することにした。上部工から伝達される荷重に耐えられる構造とするため、大口径の鋼管杭を多重化した。

以上が、防波壁の説明の一部であります。

防波壁の設計および施工に関する事項

私は原子力発電所の建設に関する経験がなく、専門外の立場ですが、一技術者として学ばせていただきたく、ご教示いただければ幸いです。防波壁に関して、以下の点についてお尋ねしたいと考えております。

1. 防波壁にかかる荷重について

防波壁の両面には、水圧や土圧などのさまざまな荷重が作用すると思われますが、設計時にはどのような条件を想定し、それらの荷重をどのように評価されているのでしょうか。

EL+8.5m以下の陸側の土圧は、鋼管の剛性が大きいので、受動土圧にはならず、主働土圧に近い値ではないかと考えられます。従って、陸側の水平力はEL+8.5mから主働土圧と地下水位(EL±0.0m?)から作用する水圧と考えられます。

2. 防水対策および多重鋼管杭の根固め施工方法について

通常は、この様な大きな水圧に対して、防水材が使用されることが多いと思いますが、地震国において薬剤によるグラウトのみで十分な止水性能を確保できるのでしょうか。耐久性や施工後の止水効果について、どのように検証されているのかお聞かせください。

また、多重鋼管杭の根固め施工に関して、具体的にどのような方法が採用されているのか、併せて教えていただければと思います。

地中深くで、作業をすることになりますので、考えていた通り施工されているかどうかは、検査項目と基準となる目標を定め、どの様に検査し、確認するか、は必須の条件だと思います。

3. グラウト材の注入で強大な水圧を止水できるかどうかについて

施工方法や使用材料を踏まえた上で、防波壁が強大な水圧に対して、十分に止水性能を発揮できるのか、どのように検証されているのでしょうか。

スリットの幅が30cm、長さが10m以上で相当な数が存在し、10ton/m2程度の大きな水圧をうけます。地震時に一箇所でもクラックが生じますと、水は最も流れやすい方向に流れる性質を持っていますから、水漏れの危険性も考えられます。しっかりとした止水材がなく、どの様に確実性を証明されるか心配です。

4. 鋼管杭の設計基準および埋め込み長さについて

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準拠し、自立矢板式護岸として設計されているとのことですが、直径2.2mの鋼管杭に対し、埋め込み長さが約5.0mで十分と判断された理由について教えていただけますでしょうか。もし不十分であれば、杭先端に強大な跳ね返しの水平力が働きます。この水平力は岩の剪断応力で対抗しなければなりませんが、岩の強度との関係は如何でしょうか? 岩は水平方向の強度を調べなければなりません。一般的に、岩の様な物質は一旦破壊すると強度がかなり減少しますから、施工後、セメントミルクで補強された現場での岩の強度をどの様に決められたか、疑問に思っています。

技術審査が既に終わって、稼働していることですから、上記の点について、解決済みとは思いますが、その内容について、技術的な観点から最終の結果を教えて頂ければ幸です。