■はしがき

2025年1月28日午前10時頃、埼玉県八潮市中央一丁目交差点内で道路が陥没し、走行中のトラックが転落する事故が発生しました。この事故では、運転手の方が車内に閉じ込められ、いまだ救出されておらず、心を痛めるばかりです。一日も早い救出を願っています。

報道によると、今回の陥没は「中川流域下水道の下水管の破損が原因」とされています。私は、八潮市の下水道流下方式が分流式であることを知り、この原因について疑問を抱きました。通常、下水管のひび割れ程度では、これほど大量の土砂が流出するとは考えにくいからです。

国土交通省は2月14日に緊急点検の結果を公表しました。その結果によると、約420kmの下水道管路と約1,700か所のマンホールを調査したところ、3か所で管路の腐食などの異常が確認されました。これらの箇所については、速やかに対策を実施するよう要請されています。一方、路面下の空洞調査(約320km)では、下水道管路に起因する空洞の可能性は確認されなかったと報告されています。

■事故発生当初から考えていたこと

私は事故発生直後から、以下の点について考えていました。

1.救助方法について

砂地盤で陥没部分の周囲が鉛直になっていたため、崩壊しやすく、通常の方法での接近は困難だと考えました。したがって、斜路を作る必要があると感じました。

2.原因究明の必要性

事故の本当の原因を解明するためには、まず空洞ができたメカニズムを明らかにする必要があります。しかし、事故が発生すると、「下水管の老朽化が原因である」といった一般論に話が流れがちです。そのため、事故の原因究明に必要な具体的な資料が十分に報告されていないと感じました。

このような議論の流れに対して、私は「なぜこの場所で、この規模の陥没が発生したのか」を、設計・施工・地盤の観点から冷静に分析することが最も重要だと考えています。

■陥没の原因を考察するためのポイント

1.周辺環境や地盤条件の整理

直径10m、深さ5mにも及ぶ陥没は、土砂の流出によって発生したものです。したがって、地下水の流れや水の移動状況を調べることが重要です。水は最も流れやすい方向に移動するため、水の通り道(水道・みずみち)を特定する必要があります。そのためには、道路の地盤状況や地下埋設施設の相互関係を詳細に調査することが求められます。

特に気になるのは、過去に廃止された農業用水路の影響です。廃止時にどのような処置が施されたのかを調査することが不可欠です。

2.下水道管の寿命と実態

一般的に、下水道管の寿命は50年程度と言われます。そのため、今回の事故も老朽化が原因であるとの見方が広まっています。しかし、50年というのはあくまで一般的なコンクリートの耐用年数であり、現場ごとの実態を検証する必要があります。

1975年以降、日本は高度経済成長期を迎え、品質の良い下水道管が製造・敷設されました。しかし、それらの下水管が系統的に50年経過した状態を詳細に検査した例は少なく、現状を把握することが先決です。

また、下水管は地下に埋設されており、地上に比べて温度や湿度の変化が少なく、また地中の構造物は地震の影響を受けにくいとされていますので、比較的安定した環境にあるといえます。さらに、円形の管は円周方向に圧縮力(フープコンプレッション)が働き、四辺形の管も各辺に均等に力がかかるため、ひび割れやクラックが発生しにくい構造になっています。

もちろん、下水管内では硫化水素(H₂S)が発生し、これが空気に触れることで硫酸(H₂SO₄)に変化し、コンクリートを腐食させる可能性があります。しかし、この要因を考慮しても、下水道管の寿命は一般的に考えられているよりも長い可能性があります。

短期的な強度や最終強度を考慮すると、現在の下水管が寿命を迎えるのは、20~30年先、あるいは50年後という可能性もあります。現状をしっかりと調査し、科学的な根拠に基づいた結論を出すことが重要です。

3.まとめ

今回の事故は、単なる下水管の老朽化問題として片付けるのではなく、「なぜこの場所でこの規模の陥没が発生したのか」を多角的な視点から検証する必要があります。設計・施工・地盤環境の観点から慎重に分析し、適切な対策を講じることが求められます。今後も、事故原因の徹底的な解明を期待するとともに、類似の事故を防ぐための取り組みが進むことを願います。

今回の原稿をまとめるにあたり、生成AIの助けを借りて、下水道についていろいろと調べました。この内容を参考に原稿を作成しましたので、最後にこれらを掲載しておきます。参考にして頂ければ幸です。

■わたしたちの暮らしを支える下水道

1.下水道ってどんなもの?

わたしたちが毎日使うトイレや台所、お風呂の水は、そのままでは環境に悪影響を及ぼしてしまいます。そこで活躍するのが下水道です。下水道は、生活排水をきれいに処理し、自然に戻すための重要なインフラです。

(1)下水道の流れ方

下水道には、大きく分けて 「分流式」 と 「合流式」 があります。

•分流式:雨水と汚水を別々の管で流す方式(現在の主流)

•合流式:雨水と汚水を同じ管で流す方式(古い市街地などに多い)

現在の日本では、新しく整備される下水道の多くが分流式になっています。

(1-1)分流式下水道

【概要】

汚水(家庭・工場などの排水)と雨水(降雨による水)を別々の管で流す方式。

【メリット】

•雨水が下水処理場に流れ込まないため、処理場の負担が減る。

•雨水はそのまま川や海に放流できるため、処理コストが低い。

•大雨時でも下水があふれにくい(浸水リスクが低い)。

【デメリット】

•下水管を2系統(汚水管・雨水管)整備するため、建設コストが高くなる。

•既存の都市では改修が難しい(特に道路下に埋設する場合)。

(1-2)合流式下水道

【概要】

汚水と雨水を同じ管に流す方式。

【メリット】

•管を1つにまとめるため、建設コストが抑えられる。

•既存の都市で整備しやすい(古い街では多く採用されている)。

【デメリット】

•大雨時に処理しきれない水が未処理のまま河川や海に放流されることがある(環境負荷が高い)。

•大雨による下水道の溢れ(都市型洪水)のリスクがある。

•下水処理場の負担が大きい(雨水も処理対象になる)。

(2)採用割合と主な地域

現在、日本の下水道は 分流式が主流 です。

ただし、古くから発展した都市部では 合流式も一定数存在 します。

•分流式の採用割合: 約80~90%

•合流式の採用割合: 約10~20%

(2-1)合流式が多い地域(主に古い都市部)

•東京23区の一部

•大阪市の中心部

•横浜市の一部

•神戸市の一部 など

(2-2)分流式が多い地域(新しく整備された地域)

•地方都市のほとんど

•新興住宅地

•戦後に発展した都市部の郊外

特に、環境問題や水質保全の観点から、現在は 合流式を分流式に転換する改修が進められています。

2.下水道の形と素材

下水道の管には、さまざまな形や素材がありますが、最も一般的なのは 円形のコンクリート管 です。円形は、外からの圧力に強く、水の流れもスムーズになるため、広く採用されています。

また、大きな水路や地下放水路では 四角形(ボックスカルバート) の構造も見られます。

3.下水管の製造・敷設方法とその歴史

(1)下水管の役割と種類

下水管は、生活排水や雨水を安全に運ぶための重要なインフラです。主に使用される下水管には、ヒューム管(鉄筋コンクリート管)、推進管、PRC管(プレストレスト鉄筋コンクリート管)などがあります。

(2)下水管の製造方法

(2-1)ヒューム管

・鉄筋を型枠内に配置し、コンクリートを流し込み、遠心力を利用して高密度の管を製造します。

・強度が高く、耐久性に優れています。

(2-2)PRC管(プレストレスコンクリート管)

・円周方向にプレストレスを導入し、内部圧力に強い構造。

・主に大口径の下水道や高圧水道管に使用されます。

(3)下水管の敷設方法

•開削工法:道路を掘削し、管を敷設後に埋め戻す方法。比較的施工が容易。

•推進工法:地面を掘削せず、地下で管を押し進める工法。都市部や交通量の多い場所で有効。

(4)日本の下水道の歴史と普及

•戦前:下水道の整備は限定的で、一部の都市でしか利用されていませんでした。

•1950年代~70年代:戦後復興期に入り、都市部を中心に下水道の整備が本格化。

•1970年代以降:高度経済成長に伴い、全国的に普及が進む。

•現在:2021年時点での下水道処理人口普及率は約79%、浄化槽を含めると約92.6%に達しています。

4.下水道内の有毒ガスと耐用年数への影響

(1)下水道で発生する有毒ガスとは?

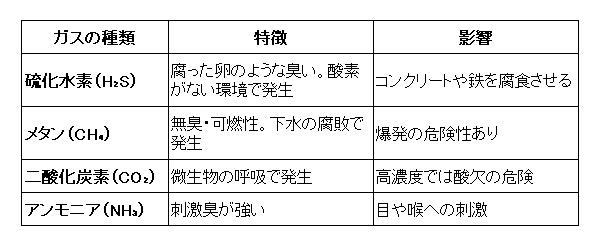

下水道内は 酸素が少なく、微生物が有機物を分解することで いくつかのガスが発生します。主に次のようなものがあります。

この中でも 硫化水素(H₂S) は 下水管の劣化を引き起こす最大の原因 です。

(2)硫化水素(H₂S)による下水管の劣化メカニズム

硫化水素は 酸素の少ない環境で硫酸還元菌によって発生 し、空気に触れると酸化して 硫酸(H₂SO₄) になります。この硫酸が コンクリートを溶かし、鉄を腐食させる ため、下水管の寿命を縮める原因となります。

【劣化のプロセス】

①汚水中の有機物が微生物によって分解され、硫化水素(H₂S)が発生

②ガスが下水管の内壁に付着し、空気と反応して硫酸(H₂SO₄)に変化

③コンクリートや鉄が酸で腐食され、下水管がもろくなる

④最悪の場合、穴が開いたり崩壊したりする

(3)硫化水素による寿命の短縮

通常、コンクリート製の下水管の寿命は 50~60年 ですが、硫化水素の影響が強いと 30~40年で著しく劣化することも あります。

一方、 塩化ビニル管(PVC管)やポリエチレン管(PE管) は硫化水素の影響を受けにくいため、劣化の心配が少なくなります。

(4)劣化を防ぐ対策

硫化水素による腐食を防ぐため、以下の対策が取られています。

(4-1)ライニング工法(内面コーティング)

・下水管の内側に 樹脂や炭素繊維の保護層を追加 し、硫酸による腐食を防ぐ

・近年は ポリエチレンライニング や 炭素繊維シート補強 も増加

(4-2)通気・換気設備の設置

・硫化水素が溜まらないように 下水道管内の換気を強化

・ポンプ場やマンホールに 脱臭装置を設置 し、ガスの影響を減らす

(4-3)化学薬品の添加

・硝酸塩や鉄塩を投入 し、硫化水素の発生を抑制

(4-4)定期的な清掃と点検

・高圧洗浄やロボット点検 により、堆積物の除去と腐食チェックを実施

(5)まとめ

・下水道内では硫化水素(H₂S)が発生し、管の劣化を加速させる

・定期的な点検と腐食対策が重要

5.下水道のメンテナンス

下水道が長持ちするためには、定期的な清掃や補修が欠かせません。現在、下水道のメンテナンスには以下のような方法が使われています。

(1)高圧洗浄

強い水流を使って管内の汚れを洗い流す方法。

(2)ロボットによる点検

人が入れない細い管でも、ロボットを使って映像を撮影し、内部の状態を確認することができます。

(3)ライニング工法

腐食が進んだ下水道管の内側に、新しい素材を貼り付けて補強する方法。

6.これからの下水道

(1)現在、日本の下水道は老朽化が進んでおり、耐震化や維持管理の技術が求められています。新たな材料や工法の導入により、安全で持続可能なインフラを維持することが課題となっています。

(2)現在に下水管は、古いものでは敷設後40~50年経過している。よく耐用年数が50年程度と言われているが、実際の現場における下水管の状況はこれから観察されるものであり、機会があるごとに実際の状況をよく観察し、実際の耐用年数の決定に役立てることが重要である。

■まとめ

今から約50年前、新しい空間の利用として、地下空間の利用が非常に活発となりました。筆者も地下鉄、地下通路、地下街、地下駐車場、新しい開発地の上下水道、ガス管の測量設計など、数多くの地下空間の開発に関係してきました。

(1)地下空間が系統的に整然と開発されてきたか、と言うと、どちらかというと系統的ではなく、早いもの勝ちの感があり、一つの系統の元に整理されたとはいえないと考えています。これからは、国土強靱化の観点から、一つの系統の元に整理され、今回のような地下空間の事故に対しては、各企業体が関係する地下埋設管の相互関係など,データが整備されることが重要です。

(2)日本の道路や河川のうな重要なインフラに対して、あまりにも地盤調査結果が不足しているように思います。今回のような事故の他に、地震時や降雨による災害時に地盤の基本的な情報なしに、対策を立てることはできません。系統的に地盤の情報が整理され、災害時に速やかに地盤情報が提供されるシステムが必要です。

(3)私たちの実務家が必要な地盤調査は、地盤専門の研究者が必要とされる難しい調査は必要ではありません。地盤調査の最も基本となる「標準貫入試験結果のN値の測定を伴う調査」で十分です。この調査なら、日本のどの調査会社でも実施可能であり、比較的安価な調査です。この調査から得られる結果から、強度や液状化の有無、概略の沈下の検討も可能です。

(4)地下空間は相当安定した空間です。温度や湿度の変化も少なく、地震に対しても安定した空間です。また埋設管に有利な圧縮応力も働いています。この空間に埋設された上下水道管は長期にわたって、非常に安定した空間に存在していたといえます。従って地下埋設管の寿命が問題となるとき、埋設されている環境も重要ですから、この点を十分考慮する必要があります。

(5)埋設管の寿命と言われている埋設後50年が始まる時期になりました。実際の埋設管の現状を機会あるごとに調べ、その結果が「埋設管の経過時間と挙動」に関する貴重なデータとして蓄積され、埋設管の整備に生かされることを願っています。